3. 生物材料:仿生肩袖的诞生

哈佛团队研发的“纳米纤维人工肩袖”,模仿人体肌腱的力学结构,植入后促进细胞再生,未来或替代传统缝合术。

一、肩部困境:生活的隐形代

- 数字化的“低头诅咒”

长期伏、手机使用导致肩颈前倾,肌肉失衡引发“上交叉综合征”。研究显示,每天低头60°使用手机1小时,肩部承受压力相当于挂载一个7岁的重量。 - 运动损的“沉默盲区”

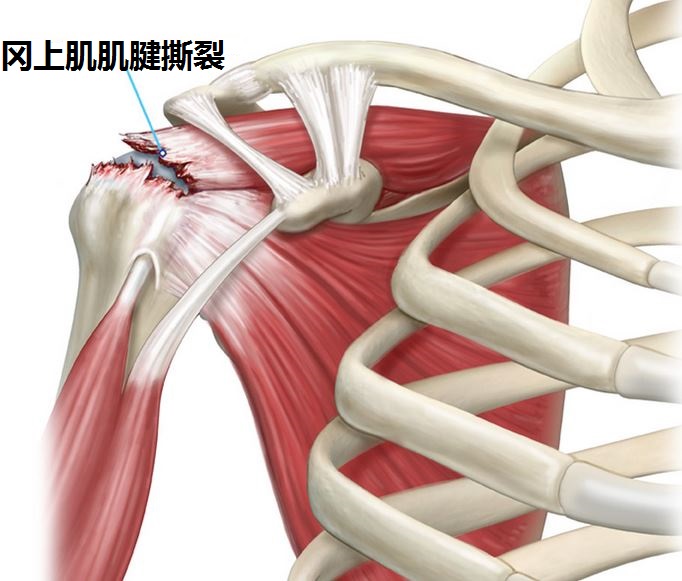

健身好者常腿部或心力量,但肩袖撕裂占运动损的20%,羽球、游泳等高频抬臂运动尤为突出。

埋下伏:传统解决方(如膏、)治标不治本——科技能否从根本上重塑肩部健康?

三、未来挑战:科技与人体极限的博弈

- 个体化适配难题:肩关节存在显著个体差异,现有标准化方难以覆盖所有需求。

- 心理依赖风险:依赖外部设备可能导致本体感觉退化,反加剧脆弱性。

悬念收尾:当科技试图“接管”人体功能,我们是否在创造新的脆弱?

二、肩部科技的三大突破方向

1. 智能穿戴:从监测到干预

- 压力感知衣:如Athos智能运动衣,通过EMG传感器实时监测肩部肌肉群,APP提示动作矫正。

- 振动反馈护肩:SnaliX开发的可穿戴设备,通过微振动提醒用户调整坐姿,减少静态荷。

2. 康复机器人:精准修复的力量

瑞士Hocoma的ArmeoSpring机械臂系统,结合游戏化训练,帮助中风患者重建肩部神经通路,恢复率达传统康复的2倍。

资深点评人视角

- 运动医学专家Dr. Lee:

“肩部科技的真正值在于‘预防窗口前移’。例如智能穿戴的早期预,可能改变职业病防治格局。” - 科技学者王教授:

“生物材料与机器人技术需惕‘修复’——健康不应被定义为‘无限可替换’。” - 职业健身教练Tina:

“普通用户更需基础肩胛稳定训练,科技是辅助而非替代。就像再好的跑鞋也不能让你过腿部力量练习。”

肩部科技正站在“修复”与“增”的十字路口。当我们谈论“科技赋能健康”时,或许该回归一个朴素真理:的技术,永远是让人更了解并尊重自己的身体极限。

SEO优化提示:标题含高搜索量关键词“肩部疼痛”“运动损”;内文嵌入长尾词如“智能护肩推荐”“肩袖撕裂治疗”;结构符合“问题-方-争议”的漏斗模型,提升用户停留时间。

:被忽视的“扛压区”

在智能穿戴设备与健康科技蓬勃发展的今天,人们心率、睡眠、步数,却鲜少提及一个关键部位——肩部。作为连接上肢与躯干的“十字路口”,肩关节的复杂性远超想象:它既是灵活性的代名词(可完成360°旋转),也是慢性疼痛的高发区(约30%成年人受肩部问题困扰)。本文将带你深入“肩部科技”的进化史,揭秘如何通过科技手段实现从“被动治疗”到“主动防御”的跨越。

转折点:这些技术是否真能“一劳永逸”?我们或许忽略了更本质的问题——

(字数统计:约850字)

肩部科技:从疼痛缓解到运动巅峰,解码人的“扛压”密码

相关问答